Los comentarios de texto son uno de los ejercicios más habituales que se realizan desde la Enseñanza Secundaria …

Si tenemos pensamiento de realizar un escrito, ya bien se trate de un texto periodístico, un texto narrativo, …

Cuando hablamos de los tipos de textos que se pueden escribir o leer en la actualidad, una de …

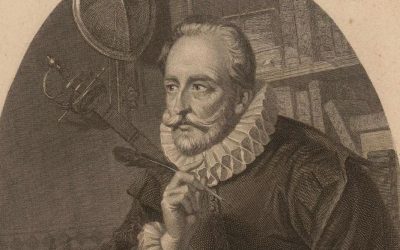

El Barroco en España fue uno de los periodos en los que la literatura tuvo una importancia increíble, …

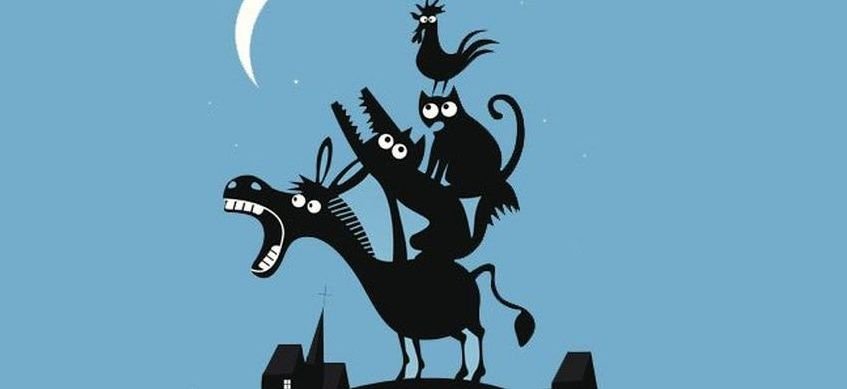

Los cuentos siempre se han relacionado con un público infantil, sin embargo, estas narraciones son aptas para cualquier …

Aunque generalmente se habla del modernismo y de la Generación del 98 en un mismo bloque, puesto que …

Uno de los relatos literarios más famosos que existen es la fábula, y suelen estar destinados para la …

Uno de los movimientos literarios que tuvieron más fuerza a comienzos del siglo XX fue el denominado creacionismo …

Los textos periodísticos son aquellos que su principal intención u objetivo es la de informar de una noticia …

Uno de los géneros literarios más apreciados por aquellos que aman el terror o lo funesto es la …

La Generación del 27 es una de las generaciones más reconocidas dentro de la poesía ya que los …

Uno de los textos narrativos que más se suelen utilizar es el argumentativo. El texto argumentativo tiene una …

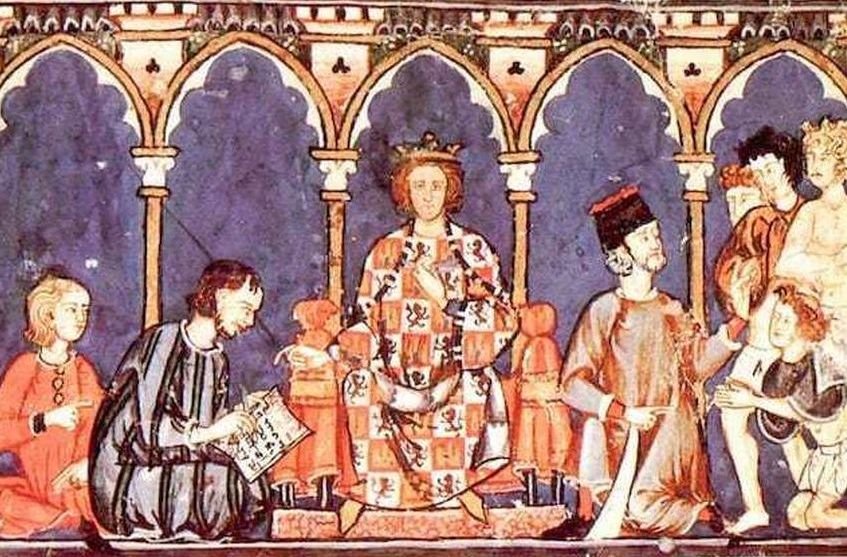

La literatura medieval nos ha dado grandes autores y también obras que podemos disfrutar en la actualidad y …

El teatro es uno de los géneros que, aunque no son de los más leídos en comparación con …

Dentro del género literario periodístico se puede encontrar una serie de categorías o tipos en los que se …

Cuando hablamos de las funciones del lenguaje, nos estamos refiriendo a los principales objetivos con los que cualquier …

Conocer los diferentes géneros literarios puede ayudarte a que clasificar aquellos libros o novelas que más te gustan …

Si estás pensando escribir una novela o un relato, tienes que saber los tipos de narradores que existen …

La lectura es una acción que cuenta con muchas finalidades, según el tipo de texto que estemos leyendo. …

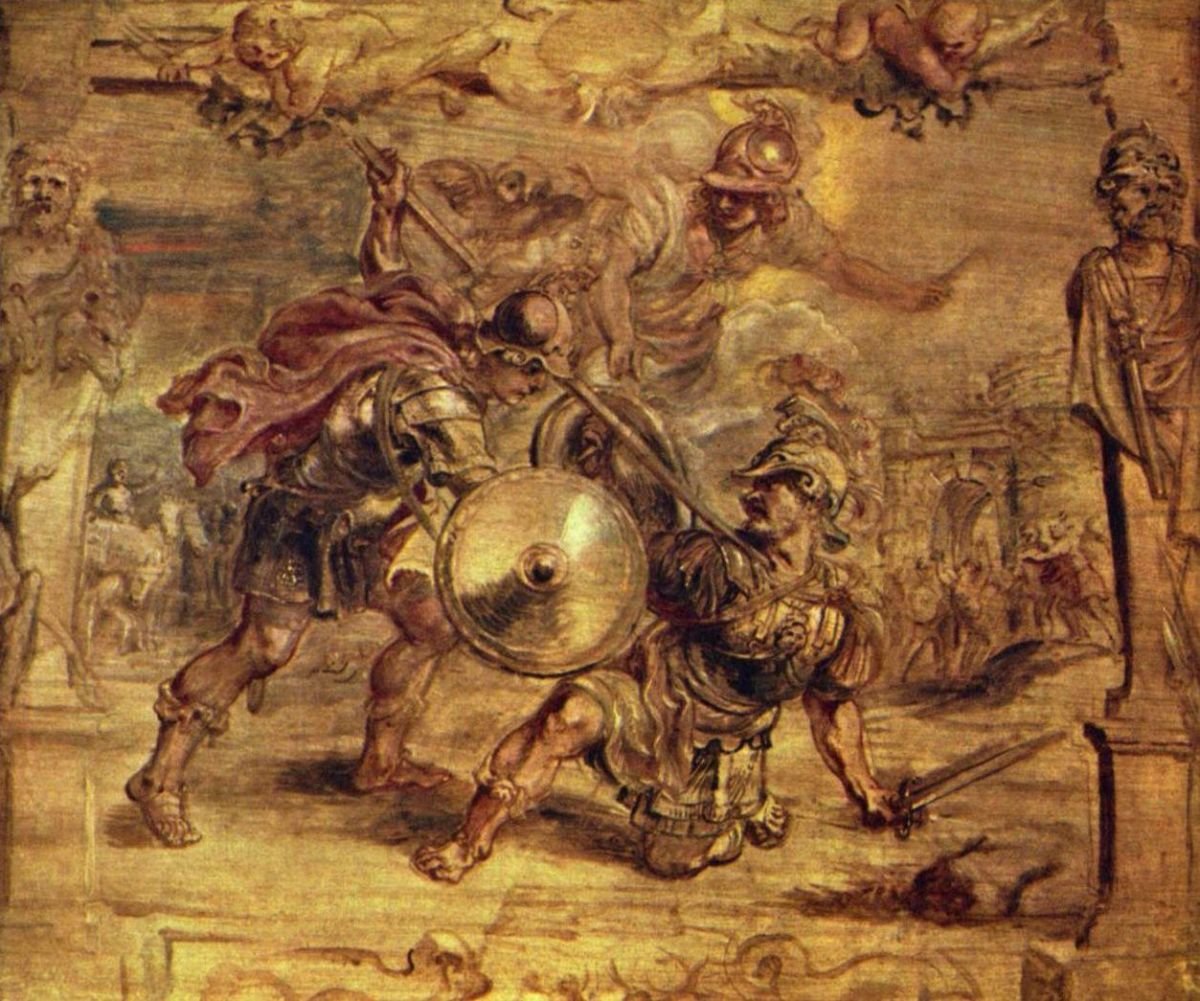

Las epopeyas son obras literarias bastante antiguas, relacionadas principalmente con la mitología griega, aunque también nos podemos encontrar …